Der Infortronik Blog

Elektronik lernen - Unser Elektronik Grundkurs

Teil 1, Was ist Strom?

Was ist Strom?

Zunächst braucht es einen Potentialunterschied. Das kannst Du Dir vorstellen wie den Höhenunterschied zwischen einem See im Gebirge und dem Tal. Je größer dieser Unterschied, desto größer ist auch der Druck in der Leitung die ins Tal führt. Die elektrische Entsprechung dieses Drucks, ist die Spannung. Spannung hat als Formelzeichen das U, was sich vom lateinischen "urgere", was wohl soviel heißt wie "gedrängt, bedrängt", ableitet. Die Einheit in der wir U messen heißt Volt, benannt nach Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, einem frühen Physiker. Volta hat übrigens auch die Voltasche Säule erfunden - also quasi die erste Batterie. Dieser Druck, also die Spannung, ist zwingend erforderlich das Strom fließen kann. Ohne Spannung kein Strom. In unserer Wasser Analogie ist der Strom die Menge Wasser die sich durch die Leitung drückt. Durch eine dicke Leitung kann sich bei gleichem Druck mehr Wasser durchschieben, als durch eine dünne Leitung. Genauso verhält es sich auch mit dem Strom. Durch einen dickeren Querschnitt kann mehr Strom fließen als durch einen dünneren Querschnitt gleichen Materials. Das Formelzeichen des Stroms ist das I, die Einheit Ampere, benannt nach - ja Ihr denkt es euch wahrscheinlich schon - einem frühen Physiker, und zwar nach André-Marie Ampère. Damit wir aber unseren ersten Stromkreis schließen können, fehlt noch einer der drei Hauptdarsteller.

Der Widerstand:

Der Widerstand ist deswegen einer der drei Hauptdarsteller, weil er immer mit dabei ist, ob man will oder nicht. Eine Ausnahme wären zwar natürlich Supraleiter, aber die kommen in unserem täglichen Leben eher selten vor. Den Widerstand R messen wir in Ohm (Ω) Im Normalfall hat alles wodurch Strom fließt einen Widerstand. Wieviel hängt in erster Linie vom Material, der Temperatur und dem Querschnitt ab. Grundsätzlich sind so ziemlich alle Metalle Leiter, aber mit großen Unterschieden in ihrem spezifischen Widerstand. Die besten Leiter sind in dieser Reihenfolge: Silber (Ag), Kupfer (Cu), Gold (Au) und Aluminium (Al). Die Ursache hierfür liegt in der Kristall-Gitter-Struktur von Metallen. Je gleichmäßiger die Ordnung dieser Gitterstruktur, desto leichter können die freien Ladungsträger, die Elektronen, hindurch schwimmen sozusagen. In unserer Wasser-Analogie würde der Widerstand ein Ventil sein, oder ein Knick im Schlauch.

Das Ohmsche Gesetz:

U = R x I

Spannung (U) ist gleich Widerstand (R) x Strom (I)

Angenommen wir messen an irgend einem (Gleich)Stromkreis mittels Ampere-Zange und Multimeter eine Spannung von 24 Volt und einen Strom von 10 Ampere - wieviel Widerstand hat dieser Stromkreis insgesamt? Dazu stellen wir uns zunächst die Formel um, von U=RxI auf R = U/I. Also 24/10 = 2,4 Ohm. Zur Kontrolle noch einmal in die andere Richtung gerechnet: 2,4 mal 10 ergibt wieder die 24 Volt.

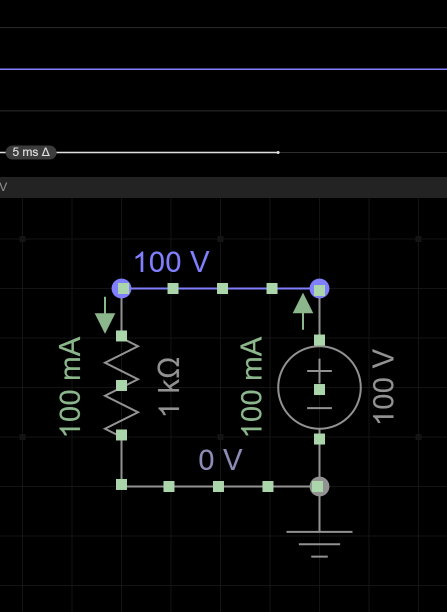

Bei Gleichstrom bewegen sich die Elektronen immer in die selbe Richtung, die Spannung bleibt immer gleich - zumindest solange sich sonst nichts ändert.

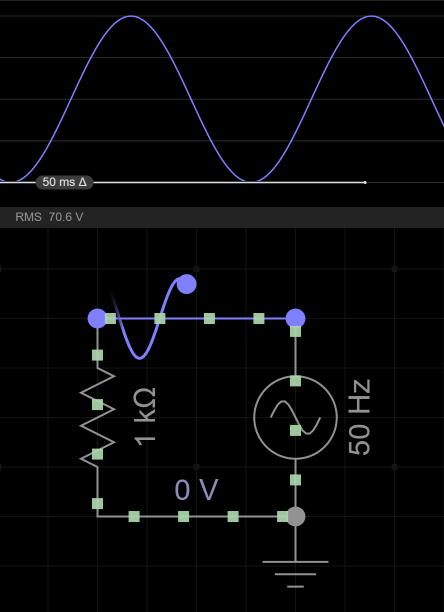

Der Wechselstrom:

Wechselstrom wechselt wie der Name schon sagt, die Polarität. In unseren europäischen Steckdosen zum Beispiel mit einer Frequenz von 50 Hertz. In dem Bild oben sieht man schön die Sinuskurve die die Spannung hinlegt. Eine komplette Sinuskurve entspricht 20 ms, eine Halbwelle 10 ms. Übrigens ist die Spannung bei unseren Steckdosen gar nicht 230 Volt, diese 230 Volt sind eher eine rechnerische Annährung, der RMS-Wert (Root Mean Square), oder bei uns eher gebräuchlich Effektivwert, entspricht Wechselstrom, der an einem Ohmschen Widerstand die selbe Wärmeleistung erzeugt wie Gleichstrom in gleicher Größe. Oder bildlicher gesprochen, die oberste Kappe von der Sinushalbwelle wird abgeschnitten und damit links und rechts aufgefüllt - dann ergeben sich eigentlich Gleichstromquadrate, die die Polarität wechseln. Mathematisch geht das viel einfacher: Scheitelwert (höchste Stelle der Sinushalbwelle) / Wurzel 2, ergibt den Effektivwert. Oder noch einfacher: Scheitelwert mal 0,7 ergibt auch in etwa den Effektivwert. Demnach sind in unseren Steckdosen sogar 230x√² = 325 Volt Scheitelwert, die von unseren Messgeräten zu 230 Volt geglättet werden. Also, mit Strom aus der Steckdose zu spielen ist mehr als gefährlich - nur das wir darüber geredet haben.